在声学处理领域,吸音棉的厚度是决定声频吸收效果的核心因素之一。其原理在于,声波通过空气传播至吸音棉表面时,会引发材料内部纤维或孔隙的振动,振动过程中产生的摩擦与黏滞阻力将声能转化为热能,从而实现降噪效果。而厚度的差异,直接影响吸音棉对不同频率声波的处理能力。

对于高频声波(通常指2000Hz以上),其波长较短(如2000Hz声波波长约17厘米),能量集中在材料表层。此时,较薄的吸音棉(如1-2厘米)即可发挥作用——高频声波在接触材料表面后,能快速被表层纤维拦截,通过孔隙内的空气振动完成能量转化。这类厚度的吸音棉足以覆盖高频声波的振动范围,因此在吸收高频噪声时,过厚的材料并不会显著提升效果,反而可能造成材料浪费。

中频声波(500-2000Hz)的波长适中(如1000Hz声波波长约34厘米),需要声波穿透更深的材料层才能充分衰减。当吸音棉厚度达到3-5厘米时,材料内部形成的“振动路径”足以覆盖中频声波的传播需求:声波进入材料后,会在多层孔隙中反复反射、摩擦,能量逐步被消耗。若厚度不足(如小于3厘米),中频声波可能未完成充分转化就穿透材料,导致吸收效果大打折扣。因此,针对中频为主的环境(如会议室、办公室),3-5厘米的厚度是兼顾效果与经济性的选择。

低频声波(500Hz以下)是声学处理的难点,其波长非常长(如100Hz声波波长约3.4米),能量强劲且传播距离远。要有效吸收低频噪声,吸音棉厚度需达到8厘米以上——只有足够的厚度才能为低频声波提供足够长的振动衰减路径。当声波进入厚材料内部时,会深入孔隙深处,与更多纤维发生相互作用,黏滞阻力持续消耗声能。若厚度不足,低频声波会像“穿过薄纸”一样轻易穿透材料,仅能被表层吸收少量能量。在家庭影院、录音室等对低频控制要求高的场景,往往需要10-15厘米的厚吸音棉,甚至通过叠加铺设进一步增强低频吸收能力。

值得注意的是,厚度对吸收效果的提升并非无限递增。当厚度超过声波波长的1/4时,吸收效率的增长会逐渐放缓。例如,针对100Hz声波,理论上1/4波长约为85厘米,实际应用中15-20厘米的吸音棉已能达到较好效果,继续增加厚度对吸收效率的提升有限,反而会增加空间占用与成本。

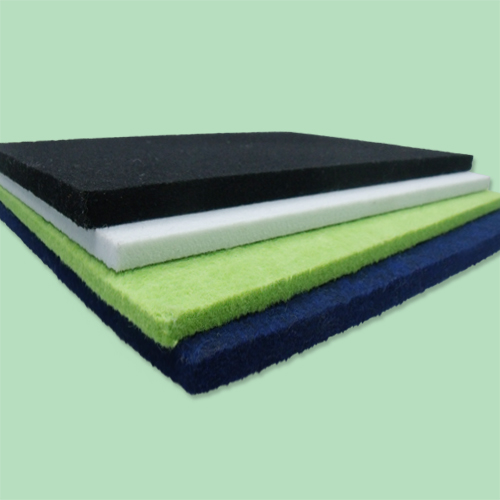

此外,厚度需与吸音棉的密度、孔隙结构配合发挥作用。低 密度薄棉适合吸收高频,高密度厚棉则更擅长处理中低频。在实际设计中,需根据目标降噪频段选择厚度:如KTV需着重处理中高频人声与乐器声,5厘米厚的吸音棉即可;而低频噪音突出的空调机房,则需搭配10厘米以上的厚棉才能见效。

总之,吸音棉厚度通过改变声波衰减路径长度,直接影响不同频段的吸收效果。合理选择厚度,既能准确匹配降噪需求,又能避免材料与空间的浪费,这正是声学设计中“厚度适配频率”原则的核心价值。